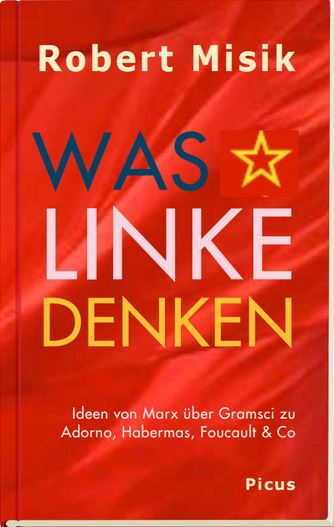

Seit dieser Woche sollte ja mein Buch „Was Linke denken“ im Buchhandel zu finden sein. Die „Zeit“ brachte in ihrer Österreich-Ausgabe einen Vorabdruck, für die „Wiener Zeitung“ habe ich ein paar Kernthesen zu diesem Essay verdickt.

Die heutige Linke lässt die Theoriebände verstauben und ist nur mehr gefühlsduselig? Der Befund ist recht verbreitet. Robert Misik beschreibt in seinem neuen Buch, was an Theoriebausteinen tatsächlich in den linken Köpfen steckt.

Der Befund ist ja recht allgemein verbreitet: Politik, die ist heute weitgehend entideologisiert. Aber dieser Befund – oder will man es eher Lamento nennen? – geht noch weiter: Während sich früher Linke brennend für komplizierte theoretische Abhandlungen interessierten, ziegeldicke Bücher nicht nur lasen, sondern auch richtiggehend studierten, sei die Zeit der großen Theoriedebatten vorbei. Links, so würden viele Leute sagen, das ist heute doch mehr so ein Gefühl: Für Gerechtigkeit, gegen Ungerechtigkeiten jeder Art. Was man an Argumenten braucht, das kann man sich problemlos auf Facebook zusammenliken. Rassismus bekämpfen? Sowieso! Imperialismus böse finden? Dafür braucht man doch keine große Lektüreanstrengung!

Der Befund ist ja recht allgemein verbreitet: Politik, die ist heute weitgehend entideologisiert. Aber dieser Befund – oder will man es eher Lamento nennen? – geht noch weiter: Während sich früher Linke brennend für komplizierte theoretische Abhandlungen interessierten, ziegeldicke Bücher nicht nur lasen, sondern auch richtiggehend studierten, sei die Zeit der großen Theoriedebatten vorbei. Links, so würden viele Leute sagen, das ist heute doch mehr so ein Gefühl: Für Gerechtigkeit, gegen Ungerechtigkeiten jeder Art. Was man an Argumenten braucht, das kann man sich problemlos auf Facebook zusammenliken. Rassismus bekämpfen? Sowieso! Imperialismus böse finden? Dafür braucht man doch keine große Lektüreanstrengung!

Doch nicht nur die Linken, die sich in irgendeinem Sinne noch als politisch verstehen, seien denkfaul geworden, so das Verdikt. Auch das Milieu, das sich früher einmal in einem weiteren Sinne dem „wilden Denken“ verschrieben hätte, existiere nicht mehr: Dieses Milieu kulturtheoretisch Interessierter, in dem man erst Marx, dann Adorno, Horkheimer und Habermas verschlungen hat, um sich später über Foucault dem Poststrukturalismus und der postmodernen Denkern wie Lyotard, Deleuze und Guatarri zuzuwenden, sei heute auch schon Geschichte. „After Theory“, „Nach der Theory“, diesen programmatischen Titel verpasste der marxistische britische Kulturtheoretiker Terry Eagleton einem kleinen Büchlein über den Zustand seiner Profession. Und dem deutschen Wissenschaftler Philipp Felsch gelang zuletzt ein regelrechter Coup mit seinem Buch „Der lange Sommer der Theorie“, in dem er die Diskursversessenheit einer breiten intellektuellen Leser- und Debattiererschar auf die Jahre 1960 bis 1990 periodisiert.

Die Botschaft von all dem: Das systematische Lesen und damit auch das fundierte Denken – alles hoffnungslos Out.

Das ist natürlich nicht gänzlich falsch, aber womöglich ein wenig zu oberflächlich geurteilt. Denn erstens entsteht die Diskrepanz ein wenig durch nostalgische Verklärung der Vergangenheit. Aber ist denn, zweitens, überhaupt wahr, dass es so etwas wie ein einigermaßen konzises linkes Denken nicht mehr gibt? Ich würde das zu bestreiten wagen, ja, beinahe so weit gehen, zu sagen, dass das Gegenteil der Fall ist: Das, was der und die zeitgenössische Durchschnittslinke denkt, ist das Produkt dieser philosophischen und theoretischen Überlegungen. Schließlich gilt auch für die verschieden Stränge der linken Philosophie, was der kommunistische Denker Antonio Gramsci, einer der großartigsten Theoretiker des 20. Jahrhunderts einmal so beschrieben hat: „Jede philosophische Strömung hinterlässt eine Ablagerung von ‚Alltagsverstand‘; diese ist das Zeugnis ihrer historischen Leistung… Der ‚Alltagsverstand‘ ist die Folklore der ‚Philosophie‘.“

Das ist natürlich nicht gänzlich falsch, aber womöglich ein wenig zu oberflächlich geurteilt. Denn erstens entsteht die Diskrepanz ein wenig durch nostalgische Verklärung der Vergangenheit. Aber ist denn, zweitens, überhaupt wahr, dass es so etwas wie ein einigermaßen konzises linkes Denken nicht mehr gibt? Ich würde das zu bestreiten wagen, ja, beinahe so weit gehen, zu sagen, dass das Gegenteil der Fall ist: Das, was der und die zeitgenössische Durchschnittslinke denkt, ist das Produkt dieser philosophischen und theoretischen Überlegungen. Schließlich gilt auch für die verschieden Stränge der linken Philosophie, was der kommunistische Denker Antonio Gramsci, einer der großartigsten Theoretiker des 20. Jahrhunderts einmal so beschrieben hat: „Jede philosophische Strömung hinterlässt eine Ablagerung von ‚Alltagsverstand‘; diese ist das Zeugnis ihrer historischen Leistung… Der ‚Alltagsverstand‘ ist die Folklore der ‚Philosophie‘.“

Das, was der und die zeitgenössische Durchschnittslinke denkt, ist das Produkt philosophischer und theoretischer Überlegungen. Wie schon Gramsci sagte: „Jede philosophische Strömung hinterlässt eine Ablagerung von ‚Alltagsverstand‘; diese ist das Zeugnis ihrer historischen Leistung… Der ‚Alltagsverstand‘ ist die Folklore der ‚Philosophie‘.“

Das heißt: Was von irgendjemanden einmal aufgeschrieben wurde, wird dann von Leuten geteilt, die das möglicherweise nie gelesen haben, vielleicht von dem Philosophen oder der Theoretikerin noch nicht einmal gehört haben.

Das heißt: Was von irgendjemanden einmal aufgeschrieben wurde, wird dann von Leuten geteilt, die das möglicherweise nie gelesen haben, vielleicht von dem Philosophen oder der Theoretikerin noch nicht einmal gehört haben.

Sedimente bilden Ablagerungen, die sich Schicht auf Schicht türmen. Schon Gramsci schrieb vor hundert Jahren, „alle sind Marxisten, ein wenig, unbewusst“. Dass die ökonomischen Verhältnisse Recht und Ideologien prägen, das ist heute weitgehend anerkannt, oder, wie Marx gesagt hätte, dass das gesellschaftliche Sein das Bewußtsein prägt – und das Bewußtsein wiederum auf das Sein zurückwirkt, in einem komplexen Rückkoppelungsverhältnis.

So schrieb Marx bereits 1844 – er war damals ein Mann Mitte Zwanzig: „Jedes Produkt ist ein Köder, womit man das Wesen des anderen, sein Geld, an sich locken will, jedes wirkliche oder mögliche Bedürfnis ist eine Schwachheit, die die Fliege an die Leimstange heranführen wird“.

So schrieb Marx bereits 1844 – er war damals ein Mann Mitte Zwanzig: „Jedes Produkt ist ein Köder, womit man das Wesen des anderen, sein Geld, an sich locken will, jedes wirkliche oder mögliche Bedürfnis ist eine Schwachheit, die die Fliege an die Leimstange heranführen wird“.

In der zeitgenössischen Gesellschaft ist das Geld der Gott, es verwandelt die „Treue in Untreue, die Liebe in Hass, den Hass in Liebe, die Tugend in Laster, das Laster in Tugend, den Knecht in den Herrn, den Herrn in den Knecht, den Blödsinn in Verstand, den Verstand in Blödsinn.“ Auch das Besitzen ist nur eine Form des Besessenwerdens.

In der zeitgenössischen Gesellschaft ist das Geld der Gott, es verwandelt die „Treue in Untreue, die Liebe in Hass, den Hass in Liebe, die Tugend in Laster, das Laster in Tugend, den Knecht in den Herrn, den Herrn in den Knecht, den Blödsinn in Verstand, den Verstand in Blödsinn.“ Auch das Besitzen ist nur eine Form des Besessenwerdens.

Der Durchschnittslinke hat eine klare – oder eben auch einfach unbewusste – Sehnsucht nach einen Bruch, nach einen Bruch mit den Verhältnissen, aber ebenso im Kopf, dass eine sukzessive, graduelle Annäherung an bessere gesellschaftliche Zustände auch eine gute Sache wäre. All das hat vor ebenfalls hundert Jahren schon ein anderer großer Sozialist, der deutsche Theoretiker Eduard Bernstein gezeigt.

Dafür muss man aber die Hirne und Herzen der Leute gewinnen, was keine einfache Sache ist. Simpel gestrickte Linke hätten vor 120 Jahren vielleicht angenommen (und ein paar davon gibt es wohl immer noch), dass es reicht, wenn man die Mehrheit der Leute über ihre „eigentlichen Interessen“ aufklärt, und schon würde das Proletariat gegen die Fabrikanten, die einfachen Leute gegen die regierenden Eliten revoltieren. Leider musste man feststellen, dass diese Dummchen ihre Regierenden oft sogar selbst wählen.

Einer der Schlüsselbegriffe, den daraufhin der schon zitierte Antonio Gramsci entwickelte, war der der „Hegemonie“. Also: Welche gesellschaftliche Kraft bestimmt über das Denken, das in einer Gesellschaft vorherrschend ist? Auf welche Weise können weltanschauliche Großgruppen eine solche „Hegemonie“ erlangen? Ein anderer berühmter Begriff, den Gramsci in die politische Theorie einführte, war der der „Zivilgesellschaft“. Eine moderne Gesellschaft ist ja nicht nur von Staatsapparat, Parlament, Parteien und den vielen anderen explizit politischen Institutionen geprägt, sondern auch von vor- und unpolitischen Institutionen: Gewerkschaften, Vereinen, Kirchen, Netzwerken in der Nachbarschaft, Intellektuellen, den Medien, von Traditionen, der Familie usw. Macht hat der, der in diesen Zivilgesellschaft verwurzelt ist und dessen Weltbild gleichsam instinktiv von vielen Menschen in dieser Zivilgesellschaft geteilt wird. „Hegemonie“ und „Zivilgesellschaft“, diese Begriffe sind heute unter Linken geflügelte Worte, auch unter jenen, die noch nie von Gramsci gehört haben.

Linke verstanden sich auch über Generationen als Kräfte der „Aufklärung“ und des „Fortschritts“, konnten bald aber ein paar wichtige Erkenntnisse nicht verdrängen: mit der technischen, instrumentellen Rationalität wissenschaftlicher Aufklärung kann man auch Atombomben bauen oder Konzentrationslager betreiben. Aufklärung im Sinne von der Austreibung aller Metaphysik und dem Bekenntnis zur kühlen Rationalität ist also nicht unbedingt ein sicherer Pfad zu einer befreiten Gesellschaft. Theodor W. Adorno, der Godfather der Frankfurter Schule, fragte irgendwann, ob denn „der Fortschritt von der Steinschleuder zur Megatonnenbombe“ tatsächlich ein zivilisatorischer sei. Mit der „Kritischen Theorie“ von Adorno, Max Horkheimer, mit ihrem Mitstreiter Walter Benjamin kam ein gewisser geschichts- und fortschrittspessimistischer Geist ins linke Denken, der bei diese Theorieschule immer noch wirkt, auch wenn ihr heutiger Leadsänger Jürgen Habermas fröhlicher gestimmt ist. Er hält die Idee der „Moderne“ hoch, und warnt doch immer wieder davor, dass sie „entgleisen“ könnte.

„Entäußerung“, „Entfremdung“, „Verdinglichung“ wurden immer mehr zu Zentralbegriffen linker Gesellschaftskritik, vor allem ab den sechziger Jahren, als eine rebellische junge Generation nicht nur für soziale Gerechtigkeit kämpfen wollte, sondern auch für eine ganz andere Art zu leben, ein „neues Leben“. Dabei konnte sie sich aber auf den zentralen Begriff der „Entfremdung“ stützen, den der junge Karl Marx schon Mitte der 1840er Jahre entwickelte. Dass der Mensch ein verkrüppeltes Wesen sei, welches es zu befreien gelte wurde zu einem Standard linken Räsonierens. Der Entfremdungsbegriff ist seither hundertfach dekonstruiert worden. Aber doch ist kaum etwas so packend für junge Leute, die sich die Frage nach dem „richtigen Leben“ stellen, wie diese Thematiken – vom Existenzialismus Jean-Paul Sartres bis zu Judith Butlers Theorien über die Verdinglichung von Geschlechterverhältnissen.

Aus dem zeitgenössischen Feminismus, sind diese Theorien nicht mehr wegzudenken. „Lau und feige“ sei der Mainstream-Feminismus geworden, schreibt die Bloggerin und Autorin Laurie Penny in ihrem Buch „Unsagbare Dinge. Sex, Lügen und Revolution“, weil er nicht mehr Geschlechterrollen thematisiert, sondern nur noch gleiche Karrierechancen wolle. Geschlechterrollen machen unglücklich: Heterosexuelle Frauen, heterosexuelle Männer, Lesben, Schwule, Transsexuelle, Transgender-Leute, sie alle werden in Muster gezwängt, und egal, ob Du Dich in sie fügst, weil Du mit ihnen keine Probleme hast, oder darunter leidest, weil sie dich knechten, so bleiben sie immer Normen, die Dich anherrschen. Mädchen werden auf Muster getrimmt, Jungs werden in Rollen gezwungen, der Sex ist allgegenwärtig und doch immer bedrohlich. „Wer nun eigentlich abgefuckter ist, Jungs oder Mädchen, ist noch nicht ausgemacht“, schreibt Penny, und: „Wir brauchen Meuterei. Eine Klassenmeuterei, eine Geschlechtermeuterei, eine Sexmeuterei, eine Liebesmeuterei. Es muss die Meuterei unserer Zeit sein.“

Die Entfremdungskritik stellt das „Ich“ ins Zentrum, und kritisiert gewissermaßen uns selbst – oder das, was von den Verhältnissen in jedem und jeder von uns steckt. Die „postkoloniale Theorie“ dagegen thematisiert die rassistischen, „weißen Blicke“, die „wir“ auf die Anderen werfen.

Zeitgenössischen Linken fehlt es bisweilen an Entschlossenheit. Zum Teil ist das gewiss auch Folge von Klugheit, weil sie ein paar Dinge gelernt haben: Etwa, der Feind ist nicht ein Kanzler oder Präsident, den man nur stürzen muss, und auch der Sturm auf die Industriellenvereinigung wird nicht viel bringen. Wenn schon Gramsci zeigte, dass die Macht nicht nur durch Zwang, sondern auch mit Konsens regiert, so argumentierte der französische Meisterdenktr Michel Foucault, dass die Macht keinen Zentralort hat, von dem sie ausgeht. „Die Macht, das existiert nicht.“ Die Diskurse etwa, sie sind zwar von Macht geordnet, aber die Macht „ist weder Quelle noch Ursprung des Diskurses“. Die Macht vollzieht sich über den Diskurs, sie ist etwas, das „nur in actu existiert“. Sie „übt sich als Netz aus“, in Maschen und Kapillaren, berieselt „den gesamten Gesellschaftskörper und bis in die feinsten Poren hinein (…) mit Machteffekten“.

Damit ist die Postmoderne eingeläutet, die zeigt, dass „die Wirklichkeit“ nicht unabhängig von ihrer sprachlichen und symbolischen Repräsentation besteht („Wirklichkeit“, gibt es das überhaupt?), die aber dann doch nach zwanzig Jahren Dekonstruktion das linke Denken wieder neu zusammenfügt. In einer bemerkenswerten Volte wurden die selben Theorien, die in den achtziger Jahren den Soundtrack zur Entpolitisierung der ermüdeten 70er-Jahre-Linken lieferten, zwanzig Jahre später zu Ideenlieferanten für eine neue Politisierung junger Aktivisten, aber auch von Künstlern, Globalisierungskritikern und anderen. Widerständige minoritäre Praxen von Marginalisierten, Initiativen, Refugees, von Bewegungen, die flüchtig sind, aber sich stets neu gruppieren, die keine Masse oder keine Partei bilden, in denen die Einzelnen aufgehen, sondern als flexible Bündnisse von Singularitäten vorgestellt wurden, erschienen plötzlich als Königsweg zu einer Repolitisierung – das Echo, etwa von Lyotards „Patchwork der Minderheiten“ ist dabei ebenso unüberhörbar wie Deleuze und Guattaris Vernetzungslogik.

Dieser Blog gefällt Ihnen und ist Ihnen etwas wert? Für Unterstützung dankt: Robert Misik / Bank Austria / IBAN AT 301200050386142129 / BIC= BKAUATWW

Dass das Anderssein des Anderen, also die Differenz, zu achten ist und alle Versuche zur Vereinheitlichung vermieden werden müssen, ist heute Common Sense. Dass die Marginalisierten für sich selbst sprechen sollen, all das gehört heute bei linken Tischgesprächen zum guten Ton. Und natürlich auch ein paar andere Standards des postmodernen Wissens: Dass Sprache Wirklichkeit konstitutiert („wer das Binnen-I nicht benützt, der stabilisiert den Sexismus“), dass schon die Wortwahl Hierarchisierungen und die herrschende Ordnung festigen kann, dass es so etwas wie Wahrheit nicht gäbe. Selbst die platteste Medienkritik kommt heute nicht ohne ein paar Versatzstücke über die „mediale Konstruktion von Wirklichkeit“ aus, und jeder Spin-Doctor im Dienste eines Ministers oder einer Premierministerin hat davon auch ein spontanes Wissen.

Das mit der Sprache ist leider ein Symbol für ein Kernproblem der heutigen Linken , sie ist irgendwann abgerutscht in die Verteufelung der Symptome und hat keine Lust mehr , sich mit den dahinter liegenden Ursachen zu beschäftigen.

Sprache folgt der Realität , sie macht sie nicht.

Waffen sind nicht per se böse , siehe linke Befreiungskämpfe.

Frauen sind nicht die besseren Menschen und werden , wie Männer , von Strukturen unterdrückt , nicht vom anderen Geschlecht.

Rassismus ? Die Linke hat festgesetzte Vorstellungen , wer diskriminiert werden kann und wer nicht , und stellt eine völlig falsche Diagnose über die Ursache von Benachteiligungen , der Grund dafür ist so verheerend , wie er nur sein kann , die Linke hat das linke Denken aufgegeben und ist in den Klischees von gestern erstarrt.

Können Sie einige Werke empfehlen, in denen der Entfremdungsbegriff dekonstruiert wurde? Würde mich sehr interessieren.

Als Zusammenfassung, wie aich das linke Denken entwickelt hat, vorzüglich. Was ein bisschen fehlt, ist die Frage: Wie steht es mit der linken Fähigkeit zur kritischen Selbstbeobachtung (wenn es über die technische Frage hinausgeht: Warum haben wir unser Ziel immer noch nicht erreicht?) Z.B. schreiben Sie:

„Dass das Anderssein des Anderen, also die Differenz, zu achten ist und alle Versuche zur Vereinheitlichung vermieden werden müssen, ist heute Common Sense.“

Ja, ist das so? Wollen Linke heute tatsächlich das Anderssein der Nichtlinken achten und eine Vereinheitlichung auf linke Standards vermeiden? Als Deutscher (Bürger unter Faeser und Haldewang) habei ich nicht den Eindruck.