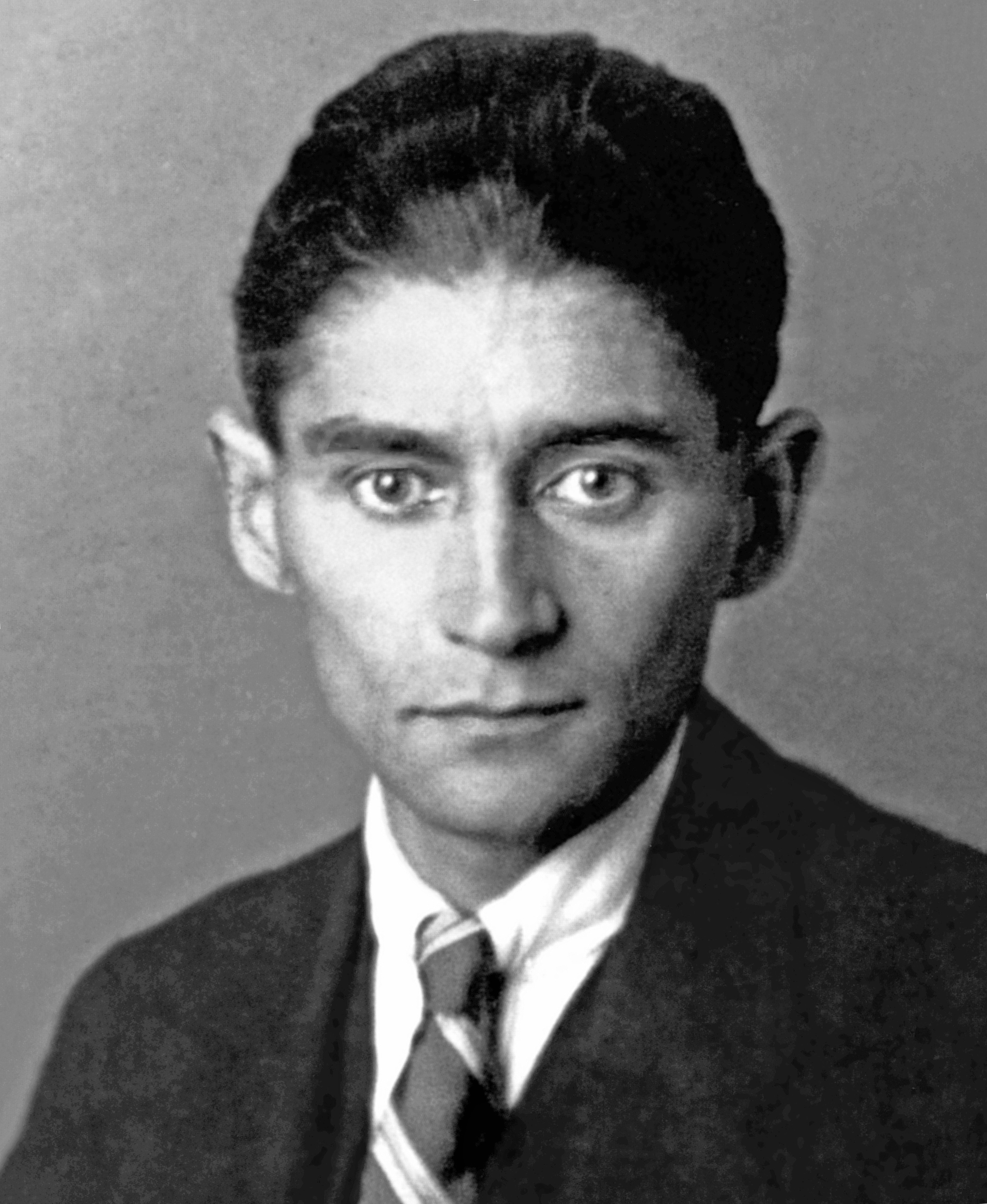

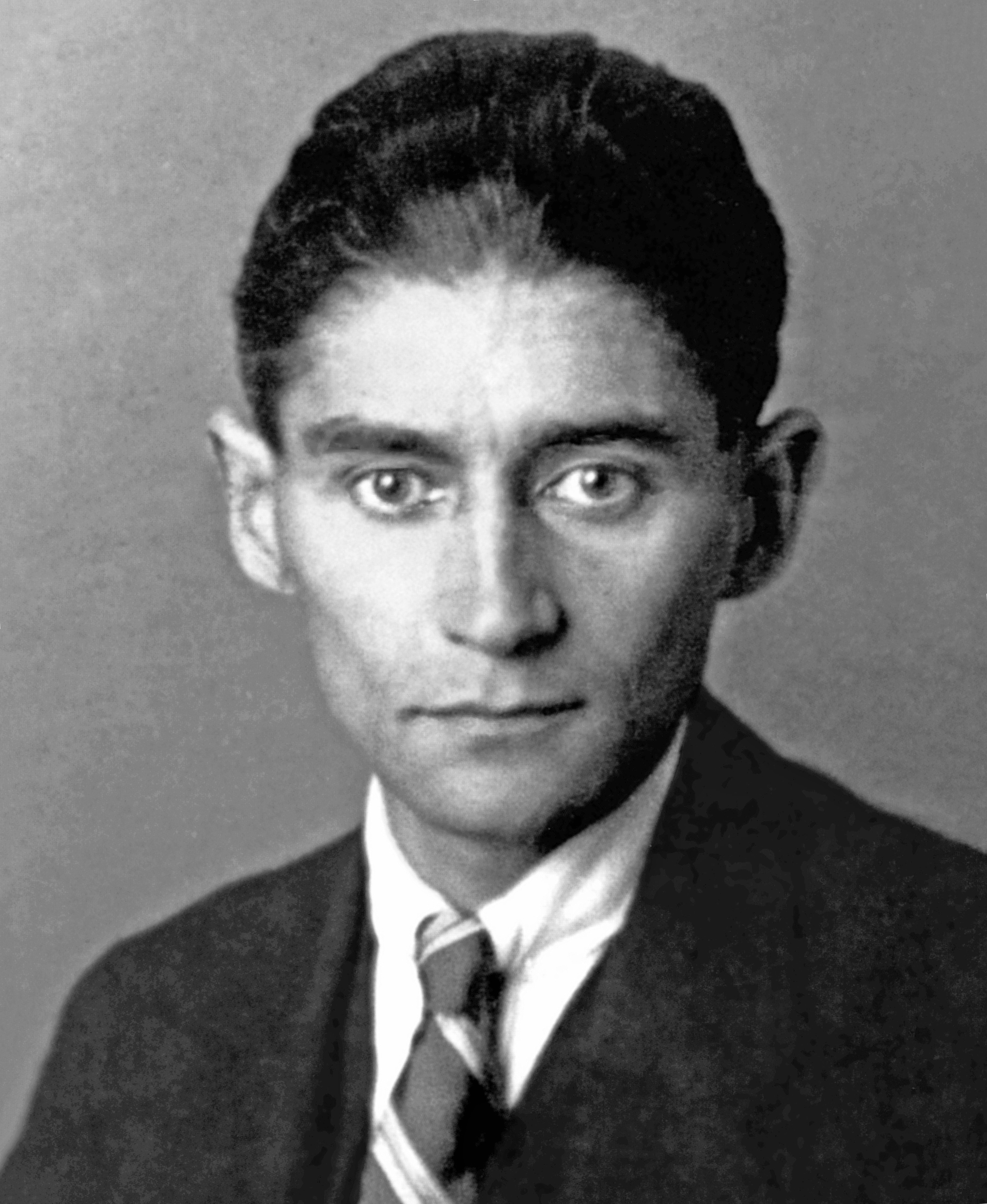

2024 steht ganz im Zeichen von Franz Kafkas 100. Todestag. Ein idealer Autor für das wirre Heute, eine Axt für das gefrorene Meer in uns.

Eine leicht gekürzte Fassung dieses Essays erschien im Januar in der „Neuen Zürcher Zeitung“

Am Náměstí Republiky kreischen Prags Straßenbahnen, mit ein paar Sprüngen ist man über die Pfützen, in denen der Regen tanzt, und mit hochgeschlagenen Kragen in die Na Poříčí, wo heute das „Hotel Century Old Town“ liegt. Man merkt dem Gründerzeitbau die leicht einschüchternde Aura früherer Amtsgebäude noch an. Vor hundert Jahren war hier die böhmische „Arbeiter-Unfall-Versicherungs-Anstalt“ untergebracht, eine halbstaatliche Behörde. Franz Kafka hatte hier sein Büro als Versicherungsbeamter, wie man das damals noch nannte. Auch heute hat das Haus seine zentralen und peripheren Treppenhäuser, den Lauf der Flure, der sich amtshausmäßig auf jeder Etage entlangzieht, unvermutete Gänge zwischen den Geschoßen, labyrinthartige Verbindungen. „Profunde Kenntnis bürokratischer Strukturen“ (Oliver Jahraus) ist nicht unwesentlich in Kafkas Werk eingeflossen, das Wissen über das Mahlen einer Bürokratie, die den Einzelnen nicht nur im Kreis schickt – sondern der er ausgeliefert ist.

Am Náměstí Republiky kreischen Prags Straßenbahnen, mit ein paar Sprüngen ist man über die Pfützen, in denen der Regen tanzt, und mit hochgeschlagenen Kragen in die Na Poříčí, wo heute das „Hotel Century Old Town“ liegt. Man merkt dem Gründerzeitbau die leicht einschüchternde Aura früherer Amtsgebäude noch an. Vor hundert Jahren war hier die böhmische „Arbeiter-Unfall-Versicherungs-Anstalt“ untergebracht, eine halbstaatliche Behörde. Franz Kafka hatte hier sein Büro als Versicherungsbeamter, wie man das damals noch nannte. Auch heute hat das Haus seine zentralen und peripheren Treppenhäuser, den Lauf der Flure, der sich amtshausmäßig auf jeder Etage entlangzieht, unvermutete Gänge zwischen den Geschoßen, labyrinthartige Verbindungen. „Profunde Kenntnis bürokratischer Strukturen“ (Oliver Jahraus) ist nicht unwesentlich in Kafkas Werk eingeflossen, das Wissen über das Mahlen einer Bürokratie, die den Einzelnen nicht nur im Kreis schickt – sondern der er ausgeliefert ist.

Von hier aus ist es nicht weit zum Altstädter Ring und dem alten Judenviertel, das in Kafkas Kindheit und Jugend seinen Charakter radikal änderte. Kafkas Vater hatte hier seinen prosperierenden „Galanteriewaren“-Laden. Nur ein paar Schritte sind es bis zur Schule, die Kafka besuchte. Das „Café Arco“, wo das intellektuelle Prag herumsaß, Max Brod, Franz Werfel, Albert Einstein während seiner paar Professorenjahre in der Stadt, ist einen Steinwurf entfernt. Zum „Café Louvre“ in der heutigen Národní třída (Nationalstraße), wo sich die Bande als Jungstudenten zu Philosophieabenden traf, ist es auch nur ein kleiner Spaziergang. Ein paar hundert Meter in die eine Richtung, ein paar hundert Meter in die andere, das ist der Lebensraum, den Franz Kafka nie für länger, aber immerhin für ein paar ausgiebige Reisen verlassen hat. Gelegentlich grübelte er über das Weggehen – „Prag, aus dem ich weg muß, und Wien, das ich hasse und in dem ich unglücklich werden müsste“ –, aber letztlich blieb er abgesehen von einem längeren Berlinaufenthalt kurz vor seinem Tod in Prag. „Das Unglücksweisen, das ich bin…“ weiterlesen